在普洱市景谷傣族彝族自治县永平镇倮练村,38公里山路通往下山的集镇,81公里车程连接着县城的医院,这座聚居着彝族、拉祜族、汉族共1163人的山村,曾长期面临“看病难”的困境。2025年9月,57岁的李大盛与50岁的钟茗青,两位扎根山村三十年的乡村医生,顺利通过国家乡村全科执业(助理)医师考试,用半生坚守完成了从“半路出家”到“专业医者”的蜕变。

时间回溯到上世纪九十年代,倮练村的卫生室还是一间20平方米的小平房,血压计、听诊器、体温计“老三样”加几瓶常用药,便是守护全村健康的全部家当。“外来医生留不住,语言不通、山路又远,乡亲们小病硬扛,大病只能翻山越岭去镇上、县上和市里,有的还没到医院就耽误了。”1996年,从景谷职高卫生保健专业毕业的钟茗青,目睹乡邻的窘境,放弃了外出的机会,立志做“家门口的守护者”。

两年后,从县中西医培训班结业的李大盛,接过退休老村医父亲的接力棒,与钟茗青一同扛起了全村的健康重担。“我在倮练村当村医是子传父业,我接手的那天,我的父亲嘱咐我说,别让村里人没地方看病。那时候就想,既然接了这担子,就得扛到底。”李大盛眼里满是坚定。

山村行医,每一步都藏着挑战。山路崎岖陡峭,蜿蜒的小径穿梭于群峰之间,他们骑着摩托踏遍全村每一寸土地。李大盛至今已骑坏4辆摩托,深深浅浅的车辙印,刻满了山乡的每个角落,也印在了乡亲们心里。“以前我们(寨子)的路也比较难(走),只要打一个电话,他们骑着摩托就来服务,不管刮风下雨、夜深人静,我们村民对两个医生还是比较满意的。”提到两位村医,村民李云耀激动不已。

更刻骨铭心的,是直面生死的考验。“刚(干)上村医时没经验,有位老人得急性肠胃炎,我静脉注射四次都没成功,只能赶紧换成口服药,看着老人难受的样子,我的心里感到很愧疚。”钟茗青说起往事仍难掩愧疚。而李大盛则记得,有位高血压老人总说“没不舒服不用治”,他们反复劝说无果,最终老人突发脑梗离世,“那是我这辈子最遗憾的事,从那以后我就知道,乡村医生的手托着人命,半点马虎都来不得。”

此外,他们也曾遇产妇大出血,两人冒雨寻来村里唯一的拖拉机紧急转运,却终究没能留住生命;而面对突发急性心梗的老人,李大盛断然拒绝家属“明日再送医”的迟疑,凭着“绝不能心软”的坚定,连夜疾驰送诊,硬是从死神手中抢回了生机。这些经历让“学习”成了两人刻入日常的必修课——边接诊边研读医书,遇疑难病例就电话请教县医院专家,把每一次急诊、每一份健康档案都化作精进医术的养分。“村里老人多,慢性病、突发疾病都常见,不学好技术,对不起乡亲们的信任。”钟茗青说。

三十年间,乡村医疗的变化在悄然发生。随着县域医共体建设的推进,政策红利不断向基层倾斜:县卫健局领导上门调研鼓劲,搭建考前培训平台,聘请北京专家开展特训辅导,乡镇卫生院提供学习环境与计划。“针对村医执业医师(助理)转化,我们卫生院领导班子实行包保制,积极配合县卫健局和医共体方案,开展个性化学习,推动主动学习常态化,不断提升村医服务能力。”永平镇中心卫生院院长何文贵介绍。

这些支持,让年过半百的两人重拾书本,克服记忆力减退、精力有限的困难,在备考路上相互鼓劲。“五十多岁的我,啃医书确实难,有时候一道题需要琢磨半天,晚上熬到十一、二点是常事。”李大盛笑着说,“但一想到能让老百姓得到更规范的治疗,就有了劲头。”

而村民们的牵挂,更成了他们前行的动力。村民严智兰激动地说:“李医生、钟医生,我们老百姓随时叫,随时到,服务态度也好,他们也是负责任,我们老百姓还是拥护的呢。”村民们常把自家种的蔬菜瓜果送到卫生室,这份朴素的认可,让长期与家人分居的钟茗青舍不得离开。“村民一句‘舍不得你’,比啥都管用,这一辈子值了。”

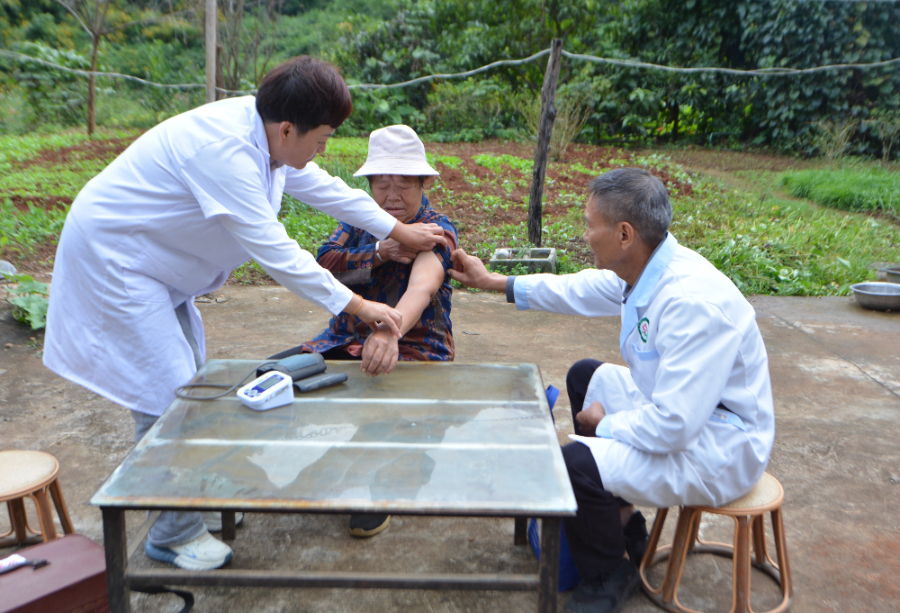

如今的倮练村卫生室,早已换了模样:宽敞明亮的砖混结构房屋里,诊疗设备齐全,药品储备充足。两位医生用“精度”与“温度”守护着村民的健康:循证诊断、规范转诊,让医疗服务有了专业支撑;菜地旁问诊、深夜里出诊,让医患关系满是温情。每季度,他们用民族语言开展健康科普与急救培训;为256名高血压患者、43名糖尿病患者建立档案,每月上门随访;对孤寡老人、残疾人,更是上门诊疗、送药上门,让温暖流淌在山村的每个角落。